Oïdium | Orge

Blumeria graminis f. sp. hordei

Symptômes et dégâts

La répartition est homogène dans le champ, qui peut devenir jaune en cas de forte infestation.

Sur les parties aériennes

Les symptômes sont observables dès le stade « épis à 1 cm » :

- Mycélium blanc cotonneux apparaissant sur les deux faces des limbes.

- Ce mycélium peut s’étendre et s’agréger pour former un feutrage uniforme.

- Le mycélium passe du blanc au gris, puis brun, avec des ponctuations noires (cleistothèces) en son sein.

- Après une pluie, les fructifications sont lessivées et il ne reste que des taches brunes, provoquées par une réaction de l’orge nécrosant ses propres tissus pour limiter l’expansion du mycélium.

L’oïdium de l’orge ne représente un risque pour la culture que lorsque les dernières feuilles, responsables du remplissage du grain, sont touchées. Lorsque la maladie reste cantonnée dans les étages inférieurs de la plante, les dégâts sont négligeables.

Biologie de Blumeria graminis en orge

- Plantes hôtes : Blumeria graminis se retrouve sur un grand nombre d’espèces de graminées sauvages et cultivées mais la forme Blumeria graminis f.sp. hordei est spécifique aux espèces du genre Hordeum, dont l’orge (Hordeum vulgare).

- Cycle de vie : Sur les organes contaminés, un mycélium blanc superficiel se développe et va donner des conidiophores qui produisent des chaînes de conidies. C’est sous forme de conidies que la propagation du champignon se fait principalement. Le mycélium peut également produire des cleistothèces. Ces dernières permettent aussi la dissémination de la maladie, mais leur rôle principal est d’assurer la survie du champignon sur les résidus de culture et les graminées sauvages notamment lorsque les conditions sont défavorables (ex. hiver). Lors d’un retour à des conditions plus propices au champignon, les ascospores produites dans les cléistothèces sont dispersées par le vent et peuvent infecter à nouveau. Ces spores forment une source d’infection pour les repousses de céréales (sauvages) ou les semis d’automne et de printemps.

- Facteurs favorables au développement de l’oïdium : La sensibilité variétale est le principal facteur provoquant la propagation de l’oïdium au sein d’une parcelle. Les conditions favorables à son développement sont : une humidité relative supérieure à 85% et des températures comprises entre 15 et 22°C. Pour sa dispersion, c’est l’alternance de périodes humides et sèches qui lui sont favorables, car la sporulation des conidies, leur dissémination puis leur germination nécessitent l’absence d’eau libre. Une densité de semis élevée ou une surfertilisation azotée provoque une forte densité de feuillage, créant un microclimat favorable au développement de la maladie.

Gestion intégrée de l’oïdium en culture d’orge

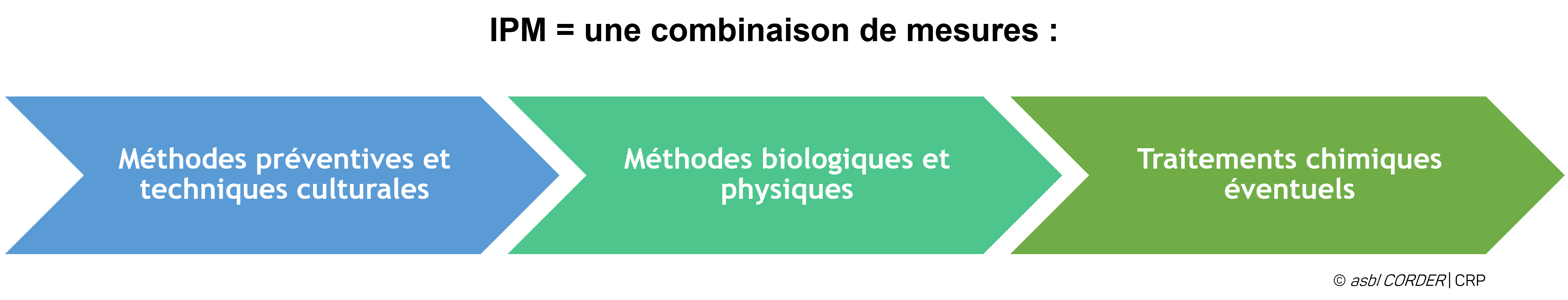

![]() Les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures ont été fixés par le Gouvernement wallon. La lutte intégrée est obligatoire et les mesures sont regroupées dans un cahier des charges. Integreted pest management (IPM).

Les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures ont été fixés par le Gouvernement wallon. La lutte intégrée est obligatoire et les mesures sont regroupées dans un cahier des charges. Integreted pest management (IPM).

A. Mesures agronomiques préalables à la culture

Les mesures préventives permettent en général de contrôler l’oïdium. Notamment :

Rotation : Minimum de 2 ans sans plantes hôtes.

Rotation : Minimum de 2 ans sans plantes hôtes. Choix variétal : Certaines variétés sont moins sensibles à l’oïdium. Ces informations sont disponibles dans le Livre Blanc des céréales.

Choix variétal : Certaines variétés sont moins sensibles à l’oïdium. Ces informations sont disponibles dans le Livre Blanc des céréales.- Détruire les repousses d’orges, d’autres céréales à paille et de graminées adventices servant d’hôte relais.

B. A la plantation

- Raisonner la fertilisation azotée.

- Éviter de semer trop dense.

C. En cours de végétation

- Traiter préventivement avec un fongicide autorisé (Voir “Traitements éventuels”).

D. Traitements éventuels

Si l’oïdium reste dans les étages inférieurs de la plante, un traitement n’est pas nécessaire. Un traitement ne doit être envisagé que lorsque les dernières feuilles, complètement formées, sont contaminées.

La législation et les produits autorisés étant en constante évolution, nous vous invitons à consulter régulièrement le site Phytoweb.

Pour tout usage d’un pesticide, veillez à lire l’étiquette et à bien respecter les conditions et les conseils d’utilisation afin de garantir l’efficacité du traitement et la préservation de l’environnement !

Pour aller plus loin | Sources

Des informations complémentaires concernant la lutte contre l’oïdium de l’orge peuvent être trouvées en cliquant sur le lien du Livre Blanc des Céréales.

- ACTA, (2016), Guide pratique de défense des cultures, pp 212.

- Caron, D. (2000). Maladies des blés et des orges. Paris: Institut techniques des orges et des fourrages.

- Henriet, F., & Sinnaeve, G. (2022). Le livre blanc des céréales. Gembloux.

- Masson, E. (2018). Diagnostic des accidents de l'orge. Paris: Editions ARVALIS.

- Mathre, D. E. (1997). Compendium of Barley Diseases (éd. Second edition). St. Paul: The American Pytopathological Society.

Légende:

![]() : Gravité du symptôme (varie graduellement entre vert, orange et rouge)

: Gravité du symptôme (varie graduellement entre vert, orange et rouge)

![]() : Fréquence du symptôme

: Fréquence du symptôme

![]() : Integreted pest management (Lutte intégrée)

: Integreted pest management (Lutte intégrée)